Bedeutung und Ursachen von Milchfieber

Die Ursache für Milchfieber ist ein Kalziummangel im Blut. Die Milchkuh muss ihren Stoffwechsel am Ende der Trockenstehzeit abrupt von einer Ruhe- in eine Hochleistungsphase umstellen. Während das wachsende Kalb in der Gebärmutter lediglich etwa 2–10 g Ca/Tag benötigt, ändert sich der Bedarf mit Einschießen der Milch zur Kalbung enorm. Pro Liter Milch sind dann 2,3 g Kalzium notwendig. Bei Kühen, die nicht in der Lage sind, diesen erhöhten Bedarf an Kalzium rasch über die Mobilisierung der körpereigenen Reserven (z. B. aus den Knochen) oder über das Futter zu decken, sinkt der Kalziumgehalt im Blut ab.

Kalzium - eine zentrale Rolle im Organismus der Kuh

- Wichtig für die Erregungs- und Reizweiterleitung von Nerven auf die Muskulatur

- Entscheidend bei der Kontraktion der glatten Muskulatur im Magen-Darm-Trakt, der Kontraktion des Herzens und der Kontraktion der Skelettmuskulatur

- Bedeutsam für die Ausschüttung von Hormonen und Sekreten sowie für die Freisetzung von Botenstoffen in den Zellen des Immunsystems

An diesen vielfältigen Aufgaben erkennt man, dass eine solche Mangelsituation um die Geburt erhebliche gesundheitliche Folgen für die Milchkuh haben kann. Das wiederum wirkt sich weiter auf die ökonomischen Verluste des Betriebes aus.

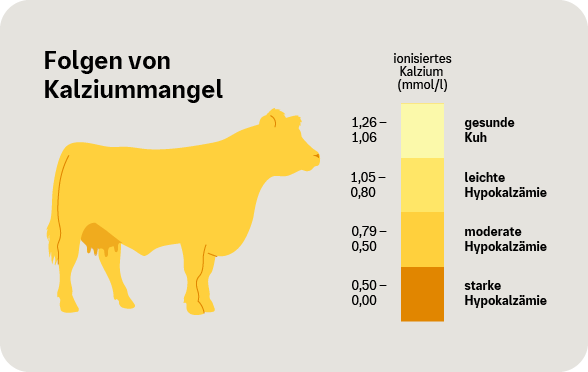

Skala: leichte bis starke Hypokalzämie bei der Kuh

Die Folgen von Kalziummangel

Sinkt nun aufgrund des enormen Kalziumbedarfes zu Beginn der Laktation der Kalziumgehalt im Blut ab, werden die Muskeln demzufolge nur noch unzureichend erregt.

Die Kuh steht nur noch „wackelig“ auf den Beinen und die Koordination der Bewegungen lässt nach. In der Folge liegt sie mehr und es kann schließlich zum vollständigen Festliegen kommen. Ein großer Teil der im Muskel umgesetzten Energie wird in Form von Wärme freigesetzt und trägt zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur bei. Durch die verminderte Muskelkontraktilität sinkt deshalb bei Milchfieber die Körpertemperatur ab. Der Begriff „Milchfieber“ ist deshalb etwas irreführend, da die Körpertemperatur nicht steigt, sondern sinkt, was sich zuerst an den typischen kalten Ohren der Kühe zeigt.

Folgen des verminderten Muskeltonus auf Verdauung, Geburt und Gesundheit der Kuh

Aufgrund des Absinkens des Muskeltonus im Magen-Darm-Trakt werden die Verweilzeiten des Magen- und Darminhalts erhöht. Dies führt in der Folge zu Appetitlosigkeit, reduzierter Futteraufnahme und unter Umständen zu Verstopfungen. Durch die ebenso verminderte Kontraktion der Uteruswand treten häufiger Schwergeburten oder Nachgeburtsverhaltungen auf, die wiederum Infektionen und Gebärmutterentzündungen nach sich ziehen können. Die Milchleistung ist aufgrund der verminderten Kontraktion der Alveolen in der Milchdrüse vermindert. Durch die herabgesetzte Funktion der Schließmuskulatur in der Zitze oder durch Verletzungen der Zitze aufgrund unkoordinierter Bewegungen der Hinterbeine steigt die Gefahr der Entstehung von Euterentzündungen. Weiterhin ist das Immunsystem in seiner Reaktion reduziert, und die Milchkühe können aufgrund dieser Immunschwäche nur vermindert auf Infektionen reagieren. Das Herz wiederum schlägt schwächer, aber mit erhöhter Frequenz.

Kühe mit erhöhtem Milchfieberrisiko

Prinzipiell sind alle kalbenden Kühe einem Milchfieberrisiko ausgesetzt. Die meisten zeigen Hypocalcämie in unterschiedlich starker Ausprägung.1

Die Risikofaktoren von klinischem Milchfieber

- Steigende Anzahl an Laktationen (2 und mehr)

- Hohe Milchleistung

- Vorausgegangene Milchfiebererkrankung

- Körperkondition (BCS) zur Kalbung > 3,5 (eine Karte zur BCS Beurteilung können Sie hier bestellen)

- Grasbetonte Fütterung bzw. Futter mit hohem Kalium- und Kalziumgehalt

-

DeGaris, PJ and Lean, IJ (2009): Milk fever in dairy cows: A review of pathophysiology and controll principles. The Veterinary Journal 176, 58-69